民生福祉达到新水平 “把保障居民安居乐业作为头等大事”

本报记者 宋静思 梁 楠

老旧小区改造是提升居民居住品质、保障居民安居乐业的重要举措。图为安徽芜湖繁昌区,工人在进行老旧小区改造。

肖本祥摄(人民视觉)

2024年2月 春节前夕赴天津看望慰问基层干部群众

“老百姓的事情是最重要的事情,一定要办好。”

2024年春节前夕,习近平总书记赴天津看望慰问基层干部群众,一下列车,就来到西青区辛口镇第六埠村。

考察期间,习近平总书记强调:“把保障居民安居乐业作为头等大事,逐步扩大基本公共服务供给,兜牢民生底线,让人民群众不断有新的获得感。”

“良好的居住环境、安稳的工作,是咱老百姓心中的期盼。”第六埠村党委书记、村委会主任郝庆水对此感触尤深。

近两年,第六埠村持续推进“美丽田园、美丽村庄、美丽庭院”建设,村居环境得到显著提升。

“过去一入冬,就有村民反映屋里暖气温度低。去年我们联合供暖部门改造了供热管网,村民们住得暖暖和和。”郝庆水说。

市民游客走进来,特色产品销出去。去年7月,村里建成全市首家“创富工坊”,借助电商将本地农特产品等推向各地。工坊建成一年多,销售额超80万元。

让人民群众住有所居、居有所安,习近平总书记念兹在兹。在上海考察时,总书记专门到出租房社区看望新市民,询问租金贵不贵;在辽宁绥中县祝家沟村,总书记细致了解重建房屋补助是否到位、村民的收入来源主要有哪些。

“十四五”时期,全国建设筹集各类保障性住房和城中村、城市危旧房改造等安置住房1100多万套(间)、惠及3000多万群众,人民群众住房条件进一步改善。全国累计改造城镇老旧小区24万多个,惠及1.1亿居民,城市人居环境质量进一步提升。

一组组详实的数据,见证了千家万户从“住有所居”到“住有宜居”的转变,也映照出党和政府“让大家笑容更多、心里更暖”的决心与努力。

就业是家事,更是国事。习近平总书记高度重视就业工作,强调“促进高质量充分就业,是新时代新征程就业工作的新定位、新使命”。

今年3月,习近平总书记在贵州黎平县肇兴侗寨考察时询问:“村里人在外面务工的还多吗?”得知全村5000多人大部分都在家门口就业了,总书记高兴地说:“这个现象很令人欣慰。”

“十四五”时期,我国制定加力岗位挖潜扩容、支持重点群体就业创业实施方案;加大金融助企稳岗扩岗力度,将小微企业最高授信额度提高至5000万元;扩大一次性扩岗补助政策范围……一系列政策让我国每年城镇新增就业稳定在1200万人以上,为持续改善民生提供了坚实支撑。

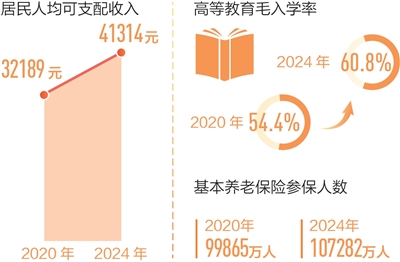

回望“十四五”,人民群众对美好生活的向往,正被一项项扎实的民生政策托举,被亿万个奋斗故事书写,汇成中国式现代化的温暖底色。

(本报记者靳博参与采写)

责编:李莹

审核:刘立纲

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。