沈阳药科大学校友讲述:我家有位抗美援朝战士

记者 张颖 栾溪

这三张照片里的人物和物件儿在时间的维度上离我们有些久远,但他们英勇无畏的精神以及当年在生死一线的战场记忆却穿越了时空,历久弥新。

这是两张身穿戎装的人物照片和一张摆满奖章的照片,均为沈阳药科大学校友捐赠,这里记载着那段有关家国情怀的峥嵘往事。

讲述人:沈阳药科大学药学院91期药学专业八班学生王溥

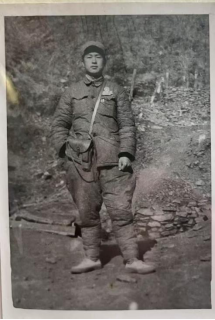

我讲述的是舅姥爷杨万成的故事。舅姥爷1947年参军,先后参加了解放战争和抗美援朝战争,穿上军装的那一刻,他就将个人安危与国家命运紧密地联系在一起了,军人的自豪感便伴随了他一生。

每次穿上军装,他都会仔细地整理每一寸纹理,轻轻地拉平褶皱,从上至下,抚摸一遍。尤其是上衣的风纪扣一定会系得严丝合缝。

“穿上军装,就得有军人的样子,半点马虎不得。”舅姥爷说。1950年,朝鲜战争爆发后,他与战友冒着零下30℃的严寒,义无反顾地奔赴抗美援朝前线。作为一名通讯兵,他的战场在纵横交错的电话线与滴答作响的电台之间。

舅姥爷说在朝鲜的每一天大家都面临着生死考验。一次防空战役中,美军B-29轰炸机群借着浓雾突袭我方机场。凌晨四点,他接到指挥部电话,前沿雷达站的信号中断了。

通讯设备是否顺畅,对战场局势走向有重要影响,也牵动着战场上数万战士们的生命安危。“通讯兵的职责就是保障通讯顺畅。”舅姥爷说这句话时的眼神非常坚定。而抢修通讯的画面一直深深地刻在他脑海里,他推开值班室大门时,看到30多名战士趴在雪地里,试图用体温融化被炸断的接口处的冰层。由于天气异常寒冷,战士们的手已经冻僵了,舅姥爷一边被感动着,一边快速想着抢修方案。最后,大家搭起人墙,用棉衣里的棉花塞进电缆缺口终于接通了线路。

1956年,朝鲜停战协定签订后的第三个春天,舅姥爷随部队驻守丹东。他站在鸭绿江畔的观察哨里,看着对岸土里不断冒出的新绿,那是春的希望,也是曾经保卫过的国家和民族的新生。还有一次,部队检修过江电缆时,潜水员从江底捞出一段缠着弹片的电话线,绝缘皮上还留着他当年亲手烙下的编号。

舅姥爷离休那天,特意穿了件洗得发白的旧军装。他沿着当年部队行军的路线回到丹东,路过鸭绿江大桥时,断桥上有几个孩子正在写生,画笔勾勒出的钢铁桥身间,和平鸽掠过湛蓝的天空。孩子们笔下的和平景象,正是他和无数战友当年期待的样子,也是无数战友以生命为代价换来的。他们,值得铭记和缅怀。

讲述人:沈阳药科大学药学院92期药学(英语强化班)李诗研

我太姥爷张保林是一名抗美援朝战士,他是一名通讯兵。他在朝鲜战场上看到,敌人的飞机每天不断地扔炸弹,地上老百姓的房子火光冲天。这就是朝鲜当时的情况,志愿军战士们的生活条件也很艰苦,但是大家从不怕苦,也从不叫苦。“如果回到当年,我还会做出同样的选择。”太姥爷坚定地说。

战场上总要面临枪林弹雨,战场上也从无侥幸。在一次守护电话线的战斗中,太姥爷失去了一条胳膊和一条腿。照片中的这些奖章,就是他无畏艰险、勇往直前的精神象征。回国后,他经常笑着安慰家人说:“能活着回来,能看到胜利,值了!”

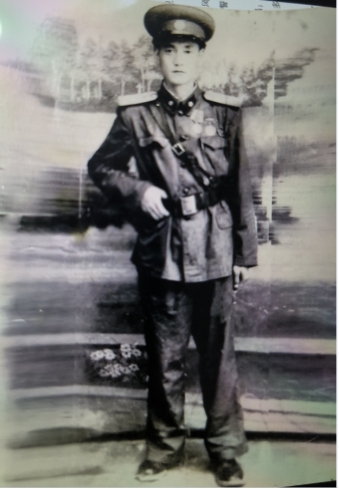

讲述人:沈阳药科大学制药工程学院90期药物化学6班谢明欣

照片里,身着军装意气风发的少年是我太姥爷,他是抗美援朝战争的亲历者。当年,他响应国家号召奔赴朝鲜战场,在枪林弹雨中穿梭,为保家卫国、守护和平拼尽全力。战场上,他与战友们同吃同住、同生共死,用热血和勇气书写对祖国的忠诚。那些在战壕里坚守、在炮火中冲锋的日子,成为他一生难忘的记忆。回国后,这段经历激励他保持坚韧与担当。

这张照片,是他峥嵘岁月的见证,更是伟大抗美援朝精神的具象体现,我将他的故事分享出来,是想让更多人铭记先辈们的奉献,传承这份不朽的精神财富。

75年前,

他们是和我们一样的年轻人,

但生逢战争年代,

他们的热血和青春只能在战火硝烟中绽放。

75年后,

我们重新翻开历史记忆,

一起致敬那些保家卫国的英雄们。

受访者供图

校对:赵琢

责编:周艺凝

审核:刘立纲

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。