见证:“七二四”厂为志愿军将士提供“火力”支援

记者 张颖 栾溪

“七二四”厂是沈阳人一份独特的记忆。

位于沈阳市大东区文官屯的“七二四”老厂区,如今是中国兵器辽沈工业集团(以下简称“辽沈工业集团”)的办公区。当我们走进这个带有历史厚重感的厂区时,一部活态的工业史诗便徐徐展开。

说起“七二四”老厂的历史,赫姜令如数家珍。他是辽沈工业集团工会主席,专注于厂史、厂志研究,抗美援朝时期的档案资料早已清晰印在他的脑海中。抗美援朝战争中,“七二四”厂为前线的志愿军战士提供了大量的、重要的武器装备,极大地减少了战场上的伤亡人数,有力地扭转了战场的形势。

“可以说,在抗美援朝的战场上,‘七二四’留下了不可磨灭的印记,立下了彪炳史册的战功。”赫姜令自豪地说。

中国兵器辽沈工业集团(原“七二四”厂)

“七人小组”研制的火箭弹首次用在云山战役

在辽沈工业集团陈列室的展柜里,一组仿制的用于朝鲜战场的武器在灯光的照射下熠熠生辉,这些跨越了75年时光的、看起来很“简单”的武器,在朝鲜战场发挥了巨大作用。

1950年,朝鲜战争爆发,为了捍卫和平,无数的志愿军战士跨过鸭绿江,他们在前线用血肉之躯对抗武装到牙齿的美国机械化部队。前线战况危急,国家下达了最快速度投身到紧张的军工生产之中的命令。在这紧急关头,沈阳“七二四”厂毅然肩负起扭转战局的重任。

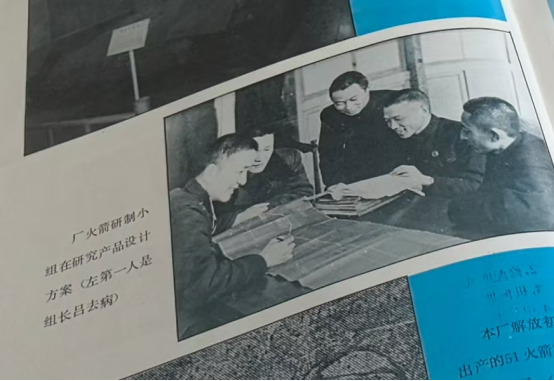

资料图

翻开厚厚的《七二四厂厂志》,赫姜令轻抚过泛黄的纸张,娴熟地找到了记载的页面。“1950年,在厂长佟磊的领导下,工厂成立了由弹药火箭专家吕去病任组长,徐兰如任副组长,李乃暨、谢光选、方俊奎、房子华等为成员的‘七人小组’(实际参加工作的超过7人),负责开展火箭弹的研制工作。”

1950年11月1日,云山战场,一排排火箭弹如雨点般洒落在敌军阵地上,剧烈的爆炸声震荡着云山山谷。如此猛烈的火力,密集的炮火,是美军参战以来很少见到的。因此,他们一度认为这是苏联的“喀秋莎”火箭炮。

“我们研究的火箭炮首次用在云山战场,就打出了军威,取得了重大胜利。这次战斗充分证明了我们自行研制的火箭弹的威力。”赫姜令自豪地说。

资料图

1950年至1953年抗美援朝期间,工厂供应前线的主要武器有51式火箭炮、90毫米反坦克火箭弹、A3、A5火箭弹等。这些武器装备应用到战场上,大大提升了军队的装备水平和战斗力,大大减少了志愿军战士的伤亡,极大地增强了攻坚力量。据《东北日报》报道,90毫米火箭筒和弹投入战场仅一个多月,就击毁美军坦克282辆,为前线作战提供了强有力的支援。

厂房是战场,机器做刀枪

志愿军战士在炮火纷飞的前线厮杀,七二四厂的工人们在厂区生产线上,这个没有硝烟的战场上拼搏。

提起老一辈人的奉献,赫姜令尤为动容,那是让人钦佩的责任感和使命感。为了保证前线战士的武器供应,七二四厂的工人们将“厂房视作战场,机器当做刀枪”,将自己比作“不穿戎装的战士”。

他们夜以继日,不眠不休地工作,老劳模白桂珍的故事令人动容。1950年1月,15岁的白桂珍被分配到弹药装配车间,担任了最危险的工种——火药工。抗美援朝战争爆发后,工厂负责前线武器生产的艰巨任务。据白桂珍回忆,当时全场工人没有休息的,工人们24小时轮班,车间里彻夜通明,机器轰鸣。白桂珍和工友们却从不觉得疲惫,“因为,我们都认准一个理儿,后方多流汗,前方才能少流血。”白桂珍回忆说。

1950年,白桂珍在一次装填火药时,不幸引发爆炸,事故中她失去了右眼,左臂也留下大面积烧伤,落下一级伤残。1951年,白桂珍被授予沈阳市劳动模范、东北兵工系统劳动模范称号。

如今,硝烟散去,90岁高龄的白桂珍从未后悔当初的选择:“前线是战场,后方也是战场。志愿军战士抛头颅洒热血,保家卫国不畏牺牲,我这点牺牲不值一提!”

正是这种无私奉献的精神,成为工厂源源不断的生产动力,从而保障了前线的武器供应,才取得了抗美援朝战争的伟大胜利。

文物无声,默默见证着历史

2021年5月18日,那是一个阳光明媚的日子。

“那天是国家博物馆日,非常有纪念意义。”赫姜令对此记忆犹新。选择在那个特殊的日子,将经历过抗美援朝战场硝烟的军工文物捐献给沈阳抗美援朝烈士陵园纪念馆,是非常有意义的。

收藏于沈阳抗美援朝烈士陵园烈士纪念馆的A5火箭弹 张晓楠摄

赫姜令说,捐赠的物品包括反坦克爆破筒、51式90毫米火箭筒、A5火箭弹、82毫米迫击炮榴弹等。这些武器在战场上打破敌人的“刺猬战术”起到了至关重要的作用。

所谓“刺猬战术”,就是美军在步兵部队的四周围上一圈坦克,当志愿军一冲上来,敌人的坦克就四面冲出,并从坦克里伸出机枪转动扫射,给志愿军造成很大伤亡。而七二四厂研制的反坦克爆破筒等武器就是打败美军坦克的“杀手锏”。

据统计,抗美援朝期间,七二四厂共为志愿军提供了4寸6管、12管排炮、单炮240门,60迫击炮弹、120迫击炮弹、90反坦克火箭弹、美式105弹头101.08万发,引信225.89万发,底火215.89万个,还生产爆破筒11.21万根,枪弹4亿余发。此外,沈阳五三厂仅1952年就生产枪弹1.4亿余发。

一批批枪弹源源不断地运往前线,为抗美援朝战争胜利立下赫赫战功。

“我们捐赠的这批文物,不仅是沈阳作为战略大后方的历史见证,更是辽沈工业集团在抗美援朝战争中所做出巨大贡献的有力证明。在抗美援朝烈士陵园,会有更多的人看见这些文物,也会有更多人去见证这段历史,这是军工人的骄傲和自豪。”赫姜令说。

岁月无言,文物无声,它们静静伫立,向人们诉说着那段波澜壮阔的历史。

校对:马松波

责编:张晓楠

审核:刘立纲

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。